Landscape Hutan Harapan Jambi, Restorasi Ekosistem pertama di Indonesia. Foto: Fahrul Amama/ Burung Indonesia

Dogma lama bahwa hutan adalah penyedia kayu telah menjadikan hutan di

Indonesia rusak parah. Tidak saja kerugian ekonomi yang terjadi, namun

kerugian sosial, potensi hilangnya jasa lingkungan dan keragaman

hayati. Pengelolaan di hutan produksi harusnya bukan untuk kayu semata

tetapi tetapi harus meliputi prinsip keberlanjutan, produktivitas,

konektivitas, keaslian dan keragaman hayati.

Koreksi terhadap pengelolaan hutan produksi dari komoditas kayu, saat

ini coba dilakukan melalui perbaikan yang dikenal dengan upaya

Restorasi Ekosistem di wilayah hutan produksi yang diatur lewat Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).

Jika hutan konservasi dikelola oleh pemerintah, maka Restorasi Ekosistem

(RE) akan dilakukan oleh swasta yang berminat.

Kegiatan IUPHHK-RE bertujuan untuk mengembalikan unsur hayati (flora

dan fauna) serta non-hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu

kawasan kepada jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan

ekosistemnya. Demikian pula, RE merupakan upaya untuk mempertahankan

fungsi dan keterwakilan ekosistem hutan alam melalui kegiatan

pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan.

Hingga Maret 2014, ijin RE telah dikeluarkan kepada 12 perusahaan

dengan cakupan luasan 480.093 ha. Berdasarkan data Direktorat Jenderal

Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan, IUPHHK-RE mendapat alokasi

seluas 2.695.026 hektar. Ijin RE pertama di Indonesia yang dikenal

dengan nama Hutan Harapan sendiri telah berjalan Konsorsium Burung

Indonesia di Sumatera Selatan sejak tahun 2007.

“Hal positif dari RE adalah akan tercipta pengembangan usaha multi

produk dan jasa serta laju deforestasi dan emisi karbon dari hutan

produksi berkurang,” ungkap Mangarah Silalahi, Kepala Resource Center

Pengembangan Restorasi Ekosistem Burung Indonesia.

Menurutnya pengelolaan IUPHHK-RE harus didukung karena sangat

berpeluang untuk mempertahankan konektivitas bentang hutan alam dan

mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

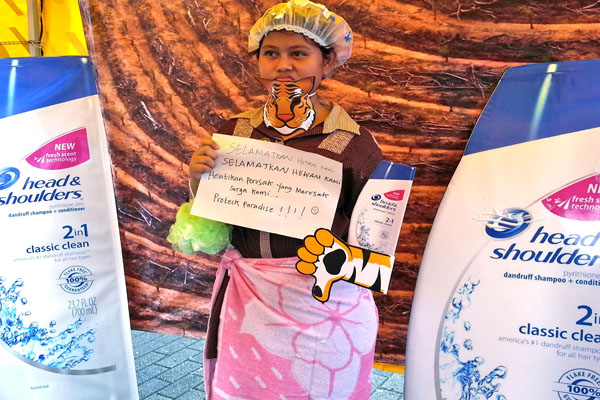

Perambahan

kawasan, salah satu masalah di area restorasi ekosistem. Skema

Restorasi Ekosistem harus memikirkan upaya penyelesaian konflik dan

masalah sosial. Foto: Aulia Erlanga/ Burung Indonesia

Tantangan Restorasi Ekosistem

Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Hutan dari Institut

Pertanian Bogor menyebutkan bahwa keberadaan RE bukannya tanpa

hambatan. Menurut Hariadi, masalah restorasi ekosistem saat ini bukan

lagi melulu masalah teknis kehutanan seperti penanaman dan pemiliharaan

tetapi yang lebih penting adalah menempatakan persoalan sosial.

Pengelolaan hutan harus berubah dari definisi fisik ke interaksi

sosial dan pola ruang. Sehingga solusinya dengan demikian harus mencari

model usaha yang kontekstual sesuai dengan kondisi lapangan.

“Hal utama dari restorasi ekosistem berada di tingkat manajemen

unit. Jika penetapan lokasi ijin tumpang tindih, maka akan timbul

konflik sosial. Masalah tata batas krusial supaya tidak timbul konflik.

Jangan lagi nanti kampung orang masuk ke dalam kawasan konsesi.”

Hariadi juga menyoroti masalah penggunaan peta indikatif. Menurutnya

peta 1:100.000 yang selama ini dipakai di Kehutanan tidak lagi layak,

seharusnya peta yang digunakan adalah peta 1:50.000 atau 1:25.000 sesuai

dengan pertimbangan teknis dari Gubernur/ Bupati yang setara dengan

skala peta Hak Guna Usaha (HGU).

“Harus juga diingat sekarang dengan adanya keputusan MK 35/2012

kawasan hutan itu bukan lagi semuanya adalah kawasan hutan negara,

selain hutan negara juga ada hutan hak dan hutan adat,” ujarnya

menambahkan.

Demikian pula jika RE diharapkan akan eksis tanpa melakukan

eksploitasi kayu, maka perlu dicarikan skema struktur finansial yang

tepat dan sumber pembiayaan yang tepat. Bagi para pelaku usaha maka

diperlukan suatu aspek kepastian usaha dalam pemanfaatan hutan produksi

yang mencakup kepastian kawasan, waktu dan jaminan hukum.

“Termasuk harusnya ada insentif kebijakan bagi pelaku usaha RE”

menurut Sukianto Lusli dari Konsorsium Burung yang sekarang sedang

mengurus ijin IUPHHK-RE di Gorontalo.

Menurutnya akan berat jika ijin RE disamakan dengan pengelolaan kayu.

Literatur dan paradigma lama, termasuk aturan regulasi yang berlaku

untuk HPH sudah harus direvisi agar cocok bagi pengelolaan RE. Tanpa

adanya eksploitasi ekstraktif seperti kayu, bahkan malahan mengeluarkan

dana investasi untuk restorasi, maka perhitungan ekonomi seperti Return on Investment (RoI) dalam paradigma lama tidak akan cocok dalam skema bisnis RE yang amat jauh berbeda.

Berbeda dengan IUPHHK-HA (Hutan Alam) yang memiliki maksimum ijin 55

tahun, maka IUPHHK-RE memiliki konsesi hingga 60 tahun dan dapat

diperpanjang hingga 35 tahun.

Para pelaku juga meminta pemerintah agar lokasi yang dicadangkan

untuk RE berada dalam lokasi yang strategis, tidak terpisah dan tidak

berada dalam kawasan yang sulit dijangkau, termasuk potensi konflik yang

dapat diatasi. Para pelaku pun menyoroti masalah ekonomi biaya tinggi

yang kerap terjadi dalam pengusahaan kehutanan.

Dalam proses pengelolaan RE, jika keseimbangan hayati telah tercapai

maka pemerintah juga harus harus membuka peluang bagi pemegang konsesi

untuk berbagai pemanfaatan hasil hutan dan tidak diharuskan kembali ke

kayu.

Bagi para pelaku RE, peluang pendanaan pengelolaan dapat berasal dari

peluang internasional untuk pembayaran kompensasi biaya karbon.

Pemerintah diharapkan dapat keluar dengan kebijakan yang dapat

memudahkan aliran skema finansial untuk mengambil peluang ini.

Source : link

Source : link